——专访常州大运河研究会理事、常州市武进新兴服装有限公司董事长、盛雷访谈录

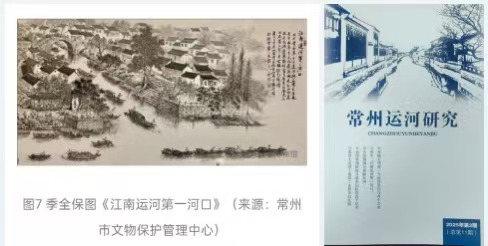

盛雷,常州市大运河研究会理事,常州市武进新兴服装有限公司董事长,从一开始好奇于奔牛贵为全国第一的交通条件,物流却反而名列苏锡常之尾的原因的探索,进而又观察到在疫情期间交通的封闭对国民经济及抗疫的影响,从而提出国家有难,匹夫有责的口号,又更进一步激发了对运河这条没有边线的交通工具的研究,基于奔牛镇深厚的历史底蕴、独特的工程条件和优越的枢纽位置,提出以“三个第一”为战略支柱,系统打造:历史维度的“江南第一河口”,溯源文化根脉;工程与生态维度的“江南第一立交河”,彰显当代智慧;经济与物流维度的“大运河港城”,铸就未来引擎,将融入并服务国家重大战略。

实业兴邦展宏图创伟业

运河经济,作为中华民族最伟大的文明标志之一,自古承载着贯通南北、联结国脉的深远意义。在我国自然江河多为东西走向的背景下,大运河以人工之力打破地理隔阂,成为推动国家统一、经济融合的文明动脉,其所孕育的运河经济,更是持续滋养中华文明发展的重要力量。

到了今天,大运河文化的保护、传承与利用,正在新时代焕发新的生机。在这条文明之河畔,像盛雷这样的实践者,正以具体行动呼应着千年运河的当代使命:他近年来持续投身于运河经济的振兴之中,致力于推动基础设施升级与多式联运体系建设,让这条古老河道不仅传唱着中国人民珍视遗产、追求和谐的文化心声,更在现实中成为服务国家战略、赋能区域发展的蓬勃力量。尤其是近几年:中华大地积极构建“通江达海、联南接北”的全国统一水运网络,彻底打通国内大循环的血脉。这不仅是一场规模空前的基建工程,更是一次重塑中国经济地理格局的“国运之战”。

盛雷,他长期关注家乡发展,很早就注意到一个令人费解的现象:奔牛坐拥“海陆空”立体路网,6.5公里内可实现高效衔接,交通条件堪称全国第一,物流绩效却在苏锡常地区居于末位。

这一反差激发了他持续的思考,而2020年新冠疫情的爆发,更将这份思考推向了深处。当口罩极度紧缺时,盛雷秉持“国家有难,匹夫有责”的信念,凭借早年生产婴儿尿垫的设备经验,迅速购入生产线,临时招募培训工人,仅用一周便将服装车间改造为合规口罩厂,化解了当地的燃眉之急。

这场紧张的“口罩战役”,让盛雷切身体会到“疫情如战争,物资就是生命线,而物流更是关键中的关键”。他观察到,疫情期间交通阻隔对国民经济造成的巨大冲击,而运河作为一种不受陆路封锁影响的“无边界交通工具”,其战略价值愈发凸显。

由此,盛雷心中那个由来已久的疑问变得更加清晰而紧迫:为何坐拥顶级交通条件的奔牛,仍会出现“物流倒流”?为何作为“万亿之城”和“新能源之都”的常州,其货物吞吐量仅占全省约2%?这一尖锐矛盾,最终驱动他将目光聚焦于大运河,并以此为突破口,全身心投入到提升区域物流效能、重塑奔牛枢纽地位的实践中。奔牛,坐拥“江南第一河口”,是京杭大运河世界文化遗产带上一颗璀璨的明珠。这里水陆空交通汇聚,自古便是帝王将相、文人商贾流连之地,承载着自吴王夫差开凿运河以来2500多年的历史叠层。

尤其是在今天,一场旨在构建“通江达海、联南接北”全国水运网络的“国运之战”已全面打响,这正是奔牛从历史遗产跃升为国家枢纽的时代契机。

在这场决定未来的浪潮中,长三角作为中国经济的心脏地带,亟需找到支撑其辐射全国的战略支点。而历史的目光,再一次投向了常州奔牛——这个本应“手握金饭碗”,却仍在发展道路上步履蹒跚的战略要地。想要发展不能再满足于低附加值的仓储物流,不能再辜负这千年一遇的时代机遇。必须以非凡之志,行非凡之举,方能成就非凡之功。

从战略高度来说,奔牛是长三角服务全国统一大市场的“天命之选”,国家战略的江南支点:国家“统一大市场”战略的核心在于实现“五统一”,特别是要素资源与市场基础设施的整合,其物理核心必然是物流枢纽。长三角要服务内陆六省新开辟的运河航道,必须依托一个高效的接驳枢纽。奔牛地处长三角中轴核心,作为江南运河与长江交汇的“第一河口”,历史地位卓越,是承接这一国家战略的理想选择。

“成本为王”时代的核心竞争力:在全球化竞争日趋激烈的今天,物流成本直接决定区域竞争力。水运成本仅为铁路的1/2、公路的1/5,国家重金投入运河建设,根本目的就是降低全社会物流总成本。奔牛港坐拥千年运河黄金水道,却未能充分发挥其成本优势,这是对战略资源的巨大闲置。因此,应将奔牛打造为长三角区域的“成本洼地”,为整个中轴腹地提供最低成本的物流解决方案,从而成为吸引高端要素集聚的强大磁场。

奔牛的文化,是一部流动的史诗:它是春秋霸业的“起源地”,是漕运时代的“天下粮仓”;既有帝王临幸、名士流芳,如陆游题诗、苏东坡十一度游历,也流传着伯牙子期“高山流水”的知音佳话,陈圆圆的“冲冠一怒为红颜”……这里既是近代民族工商业的摇篮,见证了刘国钧等先驱的实业救国梦,也铭刻着红色的抗战记忆。

如今,奔牛正将积淀千年的文化财富——从军事起源、漕运盛景到知音共鸣与教育传承——全面转化为当代发展动能,致力于打造贯通古今、文旅与物流深度融合的运河经济新高地,让千年脉络在新时代重新跃动。

盛雷认为,必须让人充分认识到奔牛在长三角一体化中不可替代的战略地位。这里不仅拥有“公铁水空”四位一体的立体交通网络,在6.5公里半径内集聚四种运输方式,更地处长三角地理中心,恰位于南京与苏州之间的关键节点,是连接上海与南京走廊的天然枢纽。向东经无锡、苏州直达上海,向西过镇江直抵南京,如此区位若不充分发挥,长江经济带与长三角一体化的战略将难以真正贯通。

正是基于这一认知,盛雷强调奔牛具备成为区域战略支点的三大核心优势:多式联运基础坚实,7条铁路专用线高效运转,仅塑料粒子品类日均到发车皮约200个,年运量达7.2万车,铁路运费规模约21亿元,相关物流市场总规模达200亿;文化赋能经济升级,通过文化公园等项目建设,优化区域环境、提升品牌价值,吸引高端人才与产业资本聚集,反向推动物流产业园能级跃升,形成“文化搭台、经济唱戏”的良性循环;区位优势无可替代,作为长三角中轴核心,奔牛是构建区域统一大市场、服务国家战略的“天命之选”。

唯有让各方真正看清奔牛“三个第一”的独特价值——历史文化第一河口、综合交通第一枢纽、区域发展第一支点,才能凝聚共识、把握机遇,在这场“国运之战”中赢得主动。

然而,当前核心痛点在于现代化运河港口的缺失,制约了多种运输方式间的“最后一公里”高效衔接,推高了整体物流成本。因此,推进运河港口建设、实现真正意义上的“无缝对接”,已成为释放奔牛枢纽潜能的关键举措。

可以说,这项事业不只是一项超级工程,更是一场关乎长远发展的“国运之战”。它能打破地理隔阂、拉近区域距离,让货畅其流、人便其行,也让经济活起来、城乡连起来。更重要的是,运河背后蕴含的是一种可持续发展的智慧:以水为脉,串联起经济、生态与文化的共生共荣,用一条河,撬动一座城、一片区域,乃至一个国家的前行。

赤子报国奉丹心报祖国

在当前国家投入超9000亿元、涉及湖北、广西、湖南、安徽、江西、河南六省,联动开凿运河的宏大背景下,中国正全力构建“通江达海、联南接北”的全国统一水运网络。这不仅是一场基建革命,更是一次重塑中国经济地理格局的“国运之战”。

在此战略机遇下,盛雷提出以运河经济为突破口,依托奔牛镇独一无二的历史遗产、现代工程与区位优势,打造以“三个第一”为支柱的长三角统一大市场战略节点:

历史维度:打造“江南第一河口”,溯源运河文化起源;

工程生态维度:塑造“江南第一立交河”,展现当代工程奇迹;

经济物流维度:构建“大运河港城”,铸就未来发展引擎。

三者有机融合,旨在将本项目打造为国家级大运河文化带示范标杆、长三角一体化重要物流枢纽,以及常州“强富美高”高质量发展的强劲增长极。项目超越传统文旅景区概念,是一个集文化传承、生态示范、科技创新、物流枢纽与城市休闲功能于一体的超级综合体,真正实现文化力、生态力与经济力的协同共振。

因为,在这场决定未来的浪潮中,长三角作为中国经济的心脏,必须找到支撑其辐射全国的战略支点。而历史与机遇,再一次指向了奔牛,这个手握“金饭碗”却仍在“找饭吃”的战略要地。

因此,盛雷以战略性发展眼光,所提议的不仅是建设一个物流园区,而是打造一个服务国家战略的长三角统一大市场核心枢纽,奔牛,理应成为长三角服务全国统一大市场的“天命之选”。

从国家战略看,“统一大市场”的核心在于要素与基础设施的联通,其物理核心必然是物流枢纽。奔牛地处长三角中轴,是江南运河与长江交汇的“第一河口”,历史地位卓越,是承接国家水运战略的不二之选。

在“成本为王”的全球化竞争中,水运成本仅为铁路的一半、公路的五分之一。国家重金投入运河建设,根本目的就是降低全社会物流成本,奔牛坐拥千年运河黄金水道,却未能充分发挥其成本优势,这是巨大的战略资源闲置。

而奔牛多式联运的价值,只需算几笔经济账便一目了然:

以木材进口为例,若经洋山港转太仓再陆运至奔牛,每个货柜需额外支付近4000元中转费用,而若能实现从洋山港直达奔牛港,每柜运输成本可立省约3200元。仅按奔牛木材市场年吞吐1000柜估算,一年即可节省约3200万元。

再以规模达百亿的塑料粒子市场为例,从乌鲁木齐发往奔牛,一个60吨车皮的铁路运费为3万元;若改由“铁路+水路”经重庆中转,联运成本仅2万元,每车皮直接省下1万元。按年运量4.8万车皮计算,全年可节约成本近4.8亿元。

同样,在铸件运输上,从奔牛发往重庆,千吨货物若走水路比全程陆运每船节省约20万元。若年运力达1000万吨,节约金额将高达20亿元。

这三笔账清晰地揭示:打通奔牛多式联运的“最后一公里”,带来的将是每年数以亿计的真金白银,这正是奔牛融入国家水运网络、重塑区域物流格局最直接、最有力的经济动因。

历史一再证明,再优越的硬件也不会自动成为枢纽,缺乏战略远见与顶层设计,一切天赋终将归于沉寂。而今,正是以非凡之志、行非凡之事的时刻。

在盛雷眼中,运河经济救是一条流淌的“黄金动脉”,水中奔涌的不只是货物与资源,更是区域发展的机遇与脉搏。它既显著降低了社会物流成本,也悄然提升着百姓的生活品质;既推动产业向高端跃升,也创造出大量就业岗位。从宏大战略到细微民生,从经济效率到绿色转型,运河所激发的,是一场深刻而持久的系统性红利。

正因深谙其价值,盛雷才甘愿自费投入、持续深耕。这不是一时兴起,而是源于对脚下这片土地的深沉热爱,更基于一个坚定的信念:运河承载的,从来不只是流水,更是一方水土的希望,和一个时代奔涌向前的力量。

肝胆相照 谱复兴锦绣篇

“南湖秋水夜无烟,耐可乘流直上天。”运河,从来不是孤立的水道,它纵横千里,串联起江河湖海,更沟通了文化、经济与人心,是一部流淌着的民族发展史诗。在盛雷看来,大运河能成为世界文化遗产,其灵魂正源于中华民族不懈的“创造与创新”,这一精神,也正是运河文化在当代的核心价值所在。

因此,推动运河项目的所有工作,都必须以“解放思想”为先导,以“实事求是”为准则,具体落实到协调机制、规划体系与监测体系的构建与完善中,让古老运河在新时代续写创新篇章。

互联互通是合作发展的基石。2017年,党中央在“一带一路”国际合作高峰论坛上明确强调“道路通,百业兴”,赋予交通运输“开路先锋”的战略使命,着力推进陆、海、空、网“四位一体”的互联互通,聚焦关键通道、关键城市、关键项目,不断完善政策、规则、标准衔接,真正推动设施联通迈上新台阶。

在这一国家战略指引下,盛雷积极行动,联系并携手上海洋山港、阿里巴巴等战略伙伴,共同探索以物流成本优化推动产业整合。从21亿到200亿,再到万亿规模,大家正一起尝试在互联互通的浪潮中,以奔牛为代表的关键节点,正在从“开路先锋”升级为“价值引擎”,以实际行动融入并服务中华民族的伟大复兴。

在过去,空港、常州港与铁路之间处于“各自为政”的状态,未能把握运河这一低成本突破口实现系统整合,其根源在于顶层设计的缺失与协同机制的薄弱,导致多式联运始终未能形成合力。

然而,过去空港、常州港与铁路长期处于“各自为政”的状态,未能把握运河这一低成本突破口实现系统整合。奔牛虽坐拥国际空港、铁路货运站、高速路网在6.5公里内无缝衔接的顶级配置,更兼具千年运河的天然禀赋,但奔牛港仍以传统仓储和低端物流为主,千亩土地利用率低下,形成“手握金饭碗,却仍在四处讨饭”的困局。

面对稍纵即逝的历史机遇,盛雷提出必须以“成本—效率—价值”三位一体为核心,打造国家级枢纽:

成本重构:启动“新疆—奔牛”联运示范工程,改全铁路为“铁路+水路”联运,年省超2.1亿元;开通“沪常通”水上快线,打造上海国际航运中心的核心内河喂给港

效率跃升:引入上港集团共建内河集装箱枢纽,携手阿里巴巴落地“阿里全球购”华东中心仓,推动“一单制”改革,实现“一次委托、一次结算、一单到底”

价值再造:依托200亿规模大宗商品流量,打造交易平台与定价中心,为常州新能源等产业提供高效低成本全球分拨方案

同时,盛雷呼吁,人们必须清醒认识到,对奔牛的投资绝非简单的基建或文旅投入,而是一笔关乎长远的战略投资与未来投资:

文化层面,它将奠定常州在大运河国家文化带中的核心地位;

经济层面,它将构建降低全域物流成本、吸引高端产业集聚的强大引擎;

战略层面,它将为常州在长三角一体化竞争中打造一张“人无我有”的王牌。

奔牛,这处铭刻“江南第一河口”千年印记的战略要地,在沉淀两千两百年后,正迎来与国运再次交织的历史时刻。当前,国家水网建设全面推进,长三角统一大市场加速构建,奔牛恰处于打通国内大循环的关键节点。机遇由时代所赋,使命为国家所予——面对这场不容有失的“国运之战”,唯有举全力、集众智,将奔牛打造为服务国家战略的长三角核心支点,方能在时代浪潮中不负历史、不负未来。奔牛,这处铭刻着“江南第一河口”千年印记的战略要地,在沉淀两千两百年后,正迎来它与国运再次交织的历史性时刻。这已不仅是常州一城的发展命题,更是能否在国家“通江达海”的运河经济战略中抢占“长三角中轴枢纽”之位、为“万亿之城”打开下一轮增长空间的决胜之问。

当前,国家水网建设全面推进,长三角统一大市场加速构建。奔牛踞守“运河经济”与“多式联运”两大突破点,恰处于打通国内大循环的关键节点。机遇由时代所赋、使命为国家所予——面对这场不容有失的“国运之战”,已无路可退,更失之不起。唯有举全力、集众智,将奔牛打造为服务国家战略的长三角核心支点,方能在时代的浪潮中,不负历史,不负未来。

从洞察“物流倒流”的悖论,到力行打通“最后一公里”,盛雷不仅是一位企业家,更是一位区域经济发展的践行者与思考者,或者说是一位社会调查者。他以运河为轴,将文化、物流与国战略紧密编织,他的奋斗事迹证明:真正的担当,是将潜在的优势,转化为一个地区奔涌向前的现实力量。这或许就是理想与河流共通的伟大力量:它们如种子般在时间里沉淀,又如血脉般在传承中延续,最终沉淀为一方水土的历史,奔涌向一个时代的未来!

(新媒体责编:fujia1125)

声明:

1、凡本网注明“人民交通杂志”/人民交通网,所有自采新闻(含图片),如需授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。

2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008

人民交通24小时值班手机:17801261553 商务合作:010-67683008转602

Copyright 人民交通杂志 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 百度统计 地址:北京市丰台区南三环东路6号A座四层

增值电信业务经营许可证号:京B2-20201704 本刊法律顾问:北京京师(兰州)律师事务所 李大伟

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号